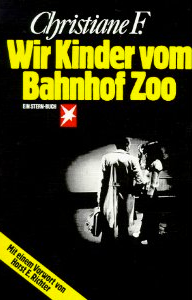

Als das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erstmalig 1978 erschien, verzeichneten die Behörden 430 Drogentote. Im letzten Jahr waren es dreimal so viel.

Das Interessante und Lesenswerte an diesem Buch ist nicht die Frage, welches Rauschgift auf welches folgt (und auch nicht die Erkenntnis, dass Dealer einen nicht zu anderen Drogen

verführen, sondern dass die Peer-Gruppe immer weiter dem Pfad des größeren Rausches folgt), sondern der schonungslose Blick auf eine verfehlte Sozial- und Wohnungsbaupolitik.

Die Einschränkungen und die Hoffnungslosigkeit, die von der Großwohnsiedlung Gropiusstadt ausgeht, wird gnadenlos aus der Sicht einer jugendlichen Bewohnerin bschrieben. Wenn zu Hause die zerschmetterten Träume der Eltern in Alkohol ertränkt und mit

Prügeln kompensiert werden, wenn in der Schule einem Antipathie und Desinteresse entgegenschlägt, wenn es keinen Platz und Raum gibt, in dem Kinder Kinder sein (und zum Beispiel spielen) können,

wenn die Behörden keine Auswege für Hilfebedürftige anbieten können, wenn Polizisten Kinderstriche ignorieren, dann wird die Frage nach der Richtigkeit von Flucht nicht mehr gestellt, sondern nur

nach der Form.

Die Trabantenstädte und Großraumsiedlungen existieren immer noch. DieZahl der

Drogentoten kann als Signal gedeutet werden, dass sich auch heute an diesen Perspektiven und Wahrnehmungen nicht viel geändert hat. Um Auswirkungen von Sozial- und

Wohnungsbaupolitik zu verstehen, ist dieses Buch zu empfehlen. Es sollte jedem dazu diesen, die eigenen Stadtteilpolitik kritisch zu hinterfragen und nach Alternativen zu suchen.